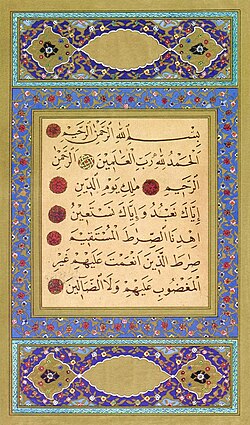

Die erste Sure

al-Fatiha in einer Handschrift von Hattat Aziz Efendi (Transkription und Übersetzung auf der Bildbeschreibungsseite)

Der Koran oder Qur'an [qurˈʔaːn] (القرآن al-qurʾān, „die Lesung, Rezitierung, Vortrag“) ist die heilige Schrift des Islam, die gemäß dem Glauben der Muslime Gottes (arab. Allah) wörtliche Offenbarung an den islamischen Propheten Muhammad, vermittelt durch den Erzengel Gabriel, enthält.

Der Koran trägt im Arabischen das Attribut karim (edel, würdig). Unter deutschsprachigen Muslimen ist der Begriff der Heilige Qur'an gebräuchlich.

Er stellt für viele Muslime das unerschaffene Wort Gottes in arabischer Sprache dar, welchem Folge zu leisten ist. Ob der Koran letztlich doch erschaffen sei, ist einer der Gegenstände der islamischen Philosophie.

Der Koran besteht aus 114 mit Namen versehenen Suren, von denen 113 mit der Basmala (بسم الله الرحمن الرحيم bi-smi llāhi r-rahmâni r-rahīm, „Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes“) anfangen. Diese Formel wird in 27:30 wiederholt und erscheint somit 114 Mal.

Der Koran entstand in einem Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahrzehnten. Nach dem Ort der Offenbarung wird zwischen mekkanischen und medinischen Suren unterschieden. Die Suren bestehen aus einer unterschiedlichen Anzahl an Versen (arabisch: Aya pl. Ajaat), wobei die Suren – bis auf die erste – fast durchgehend der Länge nach angeordnet sind, zum Ende hin kürzer werdend. Insgesamt besteht der Koran aus 6.236 Versen. Allerdings ist man in der Durchnummerierung der Verse uneins. Deshalb werden in den oft kunstvoll ornamentierten Koranbüchern die Verszahlen mit einer Umrandung von dem Offenbarungstext ausgeschlossen. Auch andere Seitenzahlen bleiben außerhalb des Offenbarungstextes, der klar ersichtlich abgegrenzt wird. So zählen andere 6.214 Verse oder 6.348 (Ahmadiyya-Nummerierung). Auch ist man sich nicht einig, ob die Basmala sich nur wiederholt oder jedes Mal ein neuer Vers ist. In den meisten Exemplaren wird das erste Vorkommen dieses Verses gezählt, die anderen nicht mehr.

Der Koran ist die Hauptquelle des islamischen Gesetzes, der Schari'a, weitere Quelle der Schari'a ist u.a. die Sunna des Propheten Mohammed.

Wortherkunft

Qur'ān (eine Art Verbalsubstantiv zu قرأ, qara'a = vortragen, lesen) ist höchstwahrscheinlich ein Lehnwort aus dem Syrischen, worin das „die Lesung“ bedeutende Wort qeryânâ vorkommt („Perikopenlesung“).

Offenbarung

Dem islamischen Glauben zufolge ist der Koran eine Kopie des bei Gott (Allah) befindlichen „Buchs aller Bücher“ (Umm al-Kitab, vgl. Sure 3:7; 43:4) und wurde dem Propheten Mohammed in der „Nacht der Bestimmung“ Lailat ul-qadr (Sure 97) im Jahre 610 n. Chr. von Gott in sein Herz geschrieben. In der Folge wurde der Koran dann durch den Erzengel Gabriel auf seine Zunge gebracht (geoffenbart).

Die erste Offenbarung fand in der Höhle Hira statt. Es sind die fünf Verse der Sure 96. Sie beginnt mit den Worten:

- Trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat

Allgemein wird angenommen, dass Mohammed weder lesen noch schreiben konnte, der Erzengel Gabriel ihm also den Befehl gab, das zu rezitieren/vorzutragen, was vorher in sein Herz geschrieben wurde. Daher hat der Koran auch seinen Namen: „Lesung/Rezitation“.

Der islamischen Überlieferung, der Sira-Literatur und der Koranexegese (tafsir) zufolge trat Mohammed nach der ersten Offenbarung aus der Höhle und der Erzengel Gabriel baute sich in alle Blickrichtungen vor ihm auf. Von diesem Erlebnis der Erleuchtung soll Mohammed so erschüttert gewesen sein, dass er zitternd zu seiner Frau Chadidscha heimkehrte, die ihn in eine Decke wickelte, worauf die Sure 74 geoffenbart wurde:

- Der du dich (mit dem Obergewand) zugedeckt hast, stell dich auf und warne (deine Landsleute vor der Strafe Gottes)! Und preise deinen Herrn...

Der Überlieferung zufolge soll Ali ibn Abi Talib Augenzeuge der ersten Offenbarung gewesen sein. In den folgenden 22 Jahren wurde Mohammed der gesamte Koran offenbart, wobei viele Verse Bezug auf aktuelle Geschehnisse der Zeit nehmen. Andere Verse erzählen von den Propheten (Adam, Abraham, Noah, Moses, Jesus, und weitere) und wieder andere beinhalten Vorschriften und allgemeine Glaubensgrundsätze. Dabei wendet sich der Koran an alle Menschen. Es werden auch Nichtgläubige und Angehörige anderer Religionen angesprochen.

Der göttliche Ursprung der Korans zeigt sich für Muslime in seiner unnachahmlichen Sprache, was der Grund dafür ist, dass man im Arabischen zwischen drei Textgattungen unterscheidet: Lyrik, Prosa und Koran.

Entstehungsgeschichte des Textes

Taschkenter Koran (9. Jahrhundert)

Zur Entstehung des Textes aus wissenschaftlicher Sicht, siehe Geschichte des Korantexts.

Die Fixierung des Korans in schriftlicher Form wird in der islamischen, von unabhängiger Wissenschaft als geglättet angesehenen Tradition folgendermaßen geschildert:

Der Koran wurde von den Anhängern Mohammads von Anfang an (ab ca. dem Jahr 610 n. Chr.) schriftlich festgehalten, zunächst als Sammlungen von losen Blättern. Zusätzlich gab es immer eine ganze Reihe von Muslimen, die den bis dahin vorhandenen Text komplett auswendig beherrschten. Sobald Mohammad ein weiterer Text offenbart wurde, war dies in der damaligen Gemeinschaft der Muslime Gegenstand höchster Aufmerksamkeit - wegen der zum Teil unmittelbaren Auswirkungen auf den Alltag, beispielsweise beim Alkoholverbot. Mohammad trug jede Erweiterung zunächst den Männern der Gemeinde vor und danach einer Versammlung der muslimischen Frauen.

Vor dem Tod des Propheten war die Schriftsammlung abgeschlossen, und nach Abstimmung mit allen, die den Koran sowohl mündlich (Hafiz) als auch schriftlich bewahrt hatten, entstand nach dem Tode des Propheten im Jahre 11 n. H. (632 n. Chr.) zur Zeiten des ersten Kalifen Abu Bakr der erste Koran-Band (مصحف mushaf), um ihn vom Verlorengehen oder Verwechseln mit anderen Aussagen des Propheten zu bewahren. Der dritte Kalif, Uthman ibn Affan (644-656), ließ diese ersten Koran-Bänder, welche auch z. T. in anderen Dialekten und nicht dem quraischietischen Dialekt, dem Dialekt des Propheten, der dann später zum Hocharabisch werden sollte, abgefasst waren, vernichten und einen bis heute erhaltenen Koran schreiben. Dabei mussten mindestens zwei Männer bei jedem Vers bezeugen, dass sie diesen direkt aus dem Munde des Propheten gehört hatten. Sechs Verse im Koran sind aber nur von einem Zeugen, nämlich Zayd, dem ehemaligen Diener des Propheten, auf diese Weise bezeugt worden. Dass diese Verse heute doch im Koran stehen, hängt damit zusammen, dass der Prophet ausnahmsweise die Zeugschaft von Zayd alleine akzeptierte, obwohl eigentlich mindestens zwei Männer bezeugen müssen. Damals hatte die arabische Schrift noch keine Vokalzeichen und keine diakritischen Punkte, durch die in der heutigen arabischen Schrift einige ansonsten gleich aussehende Konsonanten unterschieden werden; deshalb war das mündliche Beherrschen des Textes wichtig, und die Schriftform diente vor allem als Gedächtnishilfe. Mindestens fünf Abschriften wurden versandt, und zwar nach Medina, nach Mekka, nach Kufa, nach Basra und nach Damaskus. Gleichzeitig erging die Anordnung, alle privaten Koranaufzeichnungen zur Vorbeugung falscher Überlieferungen zu verbrennen. Man nahm früher an, dass die Abschrift, die nach Medina gesandt wurde, sich heute in Taschkent befindet und ein zweites Exemplar im Topkapi Museum in İstanbul verwahrt wird. Beide Exemplare sind aber in kufischer Schrift, die sich in das 9. Jahrhundert n. Chr. datieren lässt, aufgeschrieben worden und somit wohl frühestens 200 Jahre nach Mohammed entstanden.

Wirkung

Der Koran bildete die Grundlage für zahlreiche Zweige der arabischen Wissenschaft.

Seine Sprache beeinflusste stark die Entwicklung der arabischen Grammatik – neben den erhaltenen Fragmenten der vorislamischen Dichter galt und gilt das koranische Arabisch als Richtschnur für die Korrektheit sprachlicher Ausdrücke.

Aus dem Bedürfnis nach Auslegung (Exegese) des Offenbarungsinhalts entwickelte sich die ilm at-tafsir, die Wissenschaft der (Koran)-Interpretation. Ausführliche, oft Dutzende Bände füllende Kommentarwerke sind vom 2. muslimischen Jahrhundert an entstanden; zu den berühmtesten zählen die von 'Abd al-Razzâq al-San'ânî, al-Baghawî, Ibn Abî Hâtim, Tabari, Qurtubi, Risale-i Nur, Ibn Kathir und anderen.

Anordnung der Suren

Name, Anzahl der Verse und Offenbarungsort – Mekka oder Medina – werden gewöhnlich im Titel der Suren gedruckt. Danach folgt (außer in Sure 9) jeweils die Eröffnungsformel Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Rahim (anhören): „Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers“, die so genannte Basmala. Diese wird – außer bei der ersten Sure (die Eröffnungssure الفاتحة) – grundsätzlich nicht als Vers mitgezählt. Allerdings wird in der Ahmadiyya-Ausgabe die Eröffnungsformel als erster Vers mitgezählt, wodurch sich die Zählung der folgenden Verse jeweils um einen Vers verschiebt (z.B.: 2:30 -> 2:31).

Die im Arabischen übliche Zitierweise des Korans ist „<Name der Sure>, <Versnummer>“; in der nicht-islamischen Welt ist dagegen „Koran, Sure <Surennummer>:<Versnummer>“ üblich. Diese Zitierweise ist auch in Studien in arabischer Sprache nunmehr verbreitet.

Die heutige Anordnung der Suren in der Druckausgabe von al-Azhar von 1923 bis 1924 geht der traditionellen, jedoch wissenschaftlich nicht gesicherten Auffassung nach auf die Redaktion des dritten Kalifen Uthmân ibn Affân zurück. Allerdings verzeichnet die arabisch-islamische bibliographische Literatur noch im späten 10. Jahrhundert unterschiedliche Surenanordnungen der Kodices, ein Umstand, der eine einheitliche, auf den Propheten Mohammed zurückgehende Surenabfolge für viele Kritiker als fraglich erscheinen lässt. Handschriftenfunde in der Großen Moschee von San'a deuten an, dass Korankodices aus dem ersten muslimischen Jahrhundert bedeutende Unterschiede in der Orthographie, in den Lesarten und den Anordnungen der Suren aufweisen.

Die Anordnung der Suren folgt keinem inhaltlichen Muster; vielmehr sind die Suren, mit Ausnahme der ersten Sure Al-Fatiha der Länge nach geordnet mit der Längsten Sure am Anfang. Auch inhaltlich sind viele Suren als unzusammenhängend zu betrachten - die Sure An-Nisa (die Frauen) beispielsweise enthält zwar einen wichtigen Teil der Koranstellen mit Bezug auf Frauen, spricht aber ansonsten auch über das Erbrecht, sowie über generelle Glaubensinhalte.

Siehe auch: Liste der Koransuren

Rolle des Korans im islamischen Leben

Der Koran als Buch bedeutet den Muslimen ebenso viel wie Jesus den Christen. Betrachten Christen Jesus als Fleischwerdung Gottes, so betrachten Muslime den Koran als das Wort Gottes - im wörtlichen Sinn.

Entsprechend erfährt der Koran von Muslimen höchste Wertschätzung. So werden Koranausgaben zum Beispiel von vielen Muslimen nur berührt, wenn sie sich im Zustand der rituellen Reinheit (Tahāra) befinden. Auch wird man in den Wohnungen vieler Muslime kein Buch finden, das im Raum an einer höheren Stelle untergebracht ist als der Koran.

Die Rezitation des Korans gilt als fromme Tat und darf nur auf Arabisch erfolgen. Der Koran wird schon heranwachsenden Kindern beigebracht. Der Text wird oft bis in die kleinste Einzelheit studiert, wobei für Muslime jedes Detail, jeder Buchstabe und jeder Punkt als von Allah unmittelbar so geoffenbart gilt und deshalb als unendlich wichtig verstanden wird.

In den regelmäßigen Gebeten ist die erste Sure Al-Fatiha fester Bestandteil, andere Suren oder Teile davon werden den ersten beiden Gebetseinheiten hinzugefügt. Darüber hinaus wird der Koran auch privat studiert, rezitiert und live oder von Kassetten oder CDs angehört. Kassetten von einigen bekannten Koranrezitatoren sind in der ganzen islamischen Welt erhältlich. Heute kann man sich den kompletten vorgelesenen Koran auch auf verschiedenen Websites kostenlos herunterladen.

Es gab schon zu Zeiten des Propheten Muhammad bis heute immer eine große Zahl von Muslimen, die den Koran komplett und wortwörtlich auswendig konnten (genannt Hafiz), viele weitere beherrschen ihn zumindest teilweise. In der Wertschätzung gläubiger Muslime steht ein solcher auswendiger Vortrag an höchster Stelle, zumal der Korantext überwiegend in Reimprosa verfasst ist. Dies gibt dem Vortrag in arabischer Sprache einen zusätzlichen Reiz, der bei einer Übersetzung fast vollkommen verloren geht (Ausnahme Friedrich Rückert). Oft waren es die Blinden, die mit dem Vortragen des Koran eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe übernehmen konnten.